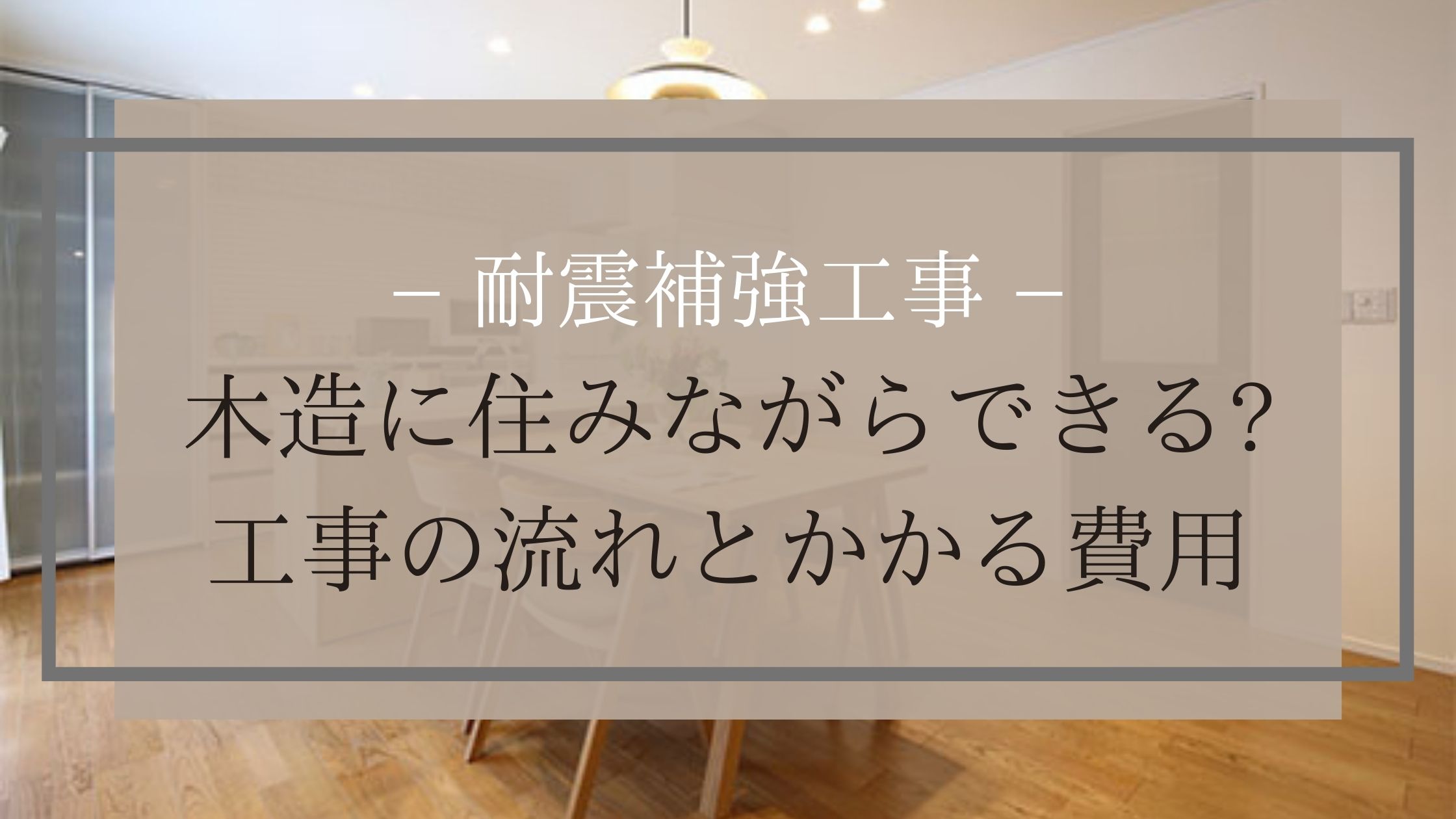

【耐震補強工事】木造に住みながらできる?工事の流れとかかる費用

地震のニュースを目にするたびに不安になる、我が家の耐震性。地震に耐えられるように、耐震補強工事をしたほうがいいのでは…とは思うものの、木造でも工事は可能なのか、住みながらできるのか、など気になることがたくさんありますよね。

そこで今回は、工事の流れやかかる費用など、木造住宅の耐震補強工事を進める前に知っておきたい基礎知識をまとめました。これからのリフォーム計画に、ぜひお役立てください。

コラムのポイント

・住宅の状態や耐震補強工事の内容によって、住みながら工事ができるのかどうかは変わります。まずは耐震診断をした上で、必要な耐震補強工事を検討していきましょう。

・耐震だけでなく、劣化や損傷などのリフォームも検討している場合は、住まいの健康診断を行い必要なケアをチェックしてみましょう。

Contents

◼ 木造住宅に耐震補強工事は必要?

木造や鉄筋コンクリートなど、様々な素材を使用して住宅は建てられていますが、どんな住宅も建築基準法の『耐震基準』に則って建てられています。そのため、木造だから不安…ということはほとんどないのですが、住宅がいつ建てられたのかによって耐震補強工事が必要かどうかが変わります。

耐震補強工事の必要性

耐震基準には『新耐震基準』と『旧耐震基準』とがあり、1981年6月1日以前に工事着手している住宅は旧耐震基準にあたります。旧耐震基準の場合、震度6強〜7への耐性がほとんどないため、耐震補強工事が必要です。

実際に、阪神淡路大震災や熊本地震などで倒壊した多くの家は旧耐震基準で建てられており、多くの犠牲者がでています。耐震性能の高い家に住んでいるか、耐震補強工事をしているかによって、暮らしの安全性は大きく変わるのです。

◼ 耐震補強工事の内容

耐震補強工事には、様々な種類があります。

① 住宅の基礎を補強する

土の中に石を置き、その上に柱を建てて住宅を支える『玉石基礎』で建てられている場合、コンクリートを敷き詰める基礎に変更し、さらにボルトで締め付けます。

② 住宅の壁を補強する

柱や壁が少なくガラス戸のような開口部が多い場合は、大きな地震に耐えることができません。合板を設置したり、柱と柱の間に斜めに入れて補強する筋かいを入れたりして壁そのものを強化します。

もし、腐食やシロアリ被害によって住宅性能も下がっている場合は、新しい部材に取り替えます。その上で防腐処置を改めて行い、金物でつないで強化をします。

③ 住宅の柱を補強する

柱と柱が組み合わさった部分に金物を取り付け、柱を強化します。この方法は壁の補強にも使用できます。専用の金物や釘で止めるため、耐震補強工事の中では比較的やさしい工事内容です。

どの工事が最適なのかは、住宅の状態や予算によって異なります。まずは耐震診断をした上で、必要な耐震補強工事を検討していきましょう。

耐震補強工事は住みながらできる?

耐震補強工事の規模によって、住みながらできるかどうかは変わります。基礎や柱を改めて補強するような大掛かりな工事の場合、住みながらではなく仮住まいをしながら工事を進めることをお勧めします。

しかし、金物を取り付けるだけ、劣化が進んでいる部分を集中的に補強するだけ、といった場合なら住みながらでも工事を進めることができます。

ただ、耐震補強工事中は音やホコリが気になる、業者の出入りが気になる、といった負担が想像以上に重くのしかかります。仮住まいが必要になることを想定した上で計画を進めておく方が、後の負担軽減になるのでおすすめです。

参考記事:【耐震リフォーム】費用は?注意点は?基礎知識を詳しく解説

◼ 耐震診断の流れとかかる費用

耐震補強工事を行うためには、まずは以下の流れで耐震診断を進めていきます。

① 耐震診断を受ける

現地調査や図面を元にした判断によ李、住宅のどこが弱いのか、どこを補強する必要があるのか、地震にどの程度耐えられるのか、などを判断していきます。

費用の目安… 約5〜20万円

かかる期間… 現地調査に半日〜1日、全ての工程に約1ヶ月

② 耐震補強計画を立てる

診断結果を元に、どのような耐震補強工事が必要なのかという計画を立てていきます。

費用の目安… 約30〜50万円

かかる期間… 約2〜4週間

③ 耐震補強工事を行う

立てた計画を元に、耐震補強工事を進めていきます。住宅の劣化部分の改修が必要な場合は、この段階で同時に進めていきます。

築年数や劣化具合、住宅の広さによって費用は変わりますが、耐震補強工事の費用相場は約100〜200万円とされています。比較的新しい住宅は費用をおさえることができますが、築30年以上経っていたり旧耐震基準で建てられていたりする場合、費用は高額になります。

築年数が経っている場合、耐震性能だけでなく床や壁、設備の劣化も進んでいます。こまめにリフォームを繰り返すよりも、思い切ってまとめてリフォームをした方がトータルコスト、ランニングコストをおさえられる可能性もあるため、これからの暮らしをより心地よくできるようなリフォーム計画を相談してみましょう。

参考記事:耐震リフォームで暮らしを守る|工事内容 や費用相場・注意点を解説

◼ 耐震補強工事に使える補助金と減税制度

住宅の性能を上げ、長く住み続けるための耐震補強工事をする場合、様々な助成制度を活用することができます。

補助金や助成金

多くの自治体では、『耐震補強工事に要した費用に対し、◯万円まで助成』といったような補助金や助成制度が整えられています。どのような制度があるのかについては自治体によって異なるため、自治体のホームページなどで確認してみましょう。

補助や助成対象になるかどうかは、耐震診断によって倒壊の危険がある、もしくは倒壊の危険が高いと判断されたものに限るため注意が必要です。

▶ 区市町村の耐震化促進事業に係る助成制度一覧:東京都耐震ポータルサイト

固定資産税・都市計画税の減免

1982年以前からある住宅で、2022年3月31日までの間に耐震補強工事を行った場合、翌年度1年分の固定資産税、都市計画税が120㎡の床面積相当分まで全額減免されます。

全額減免を受けるためには、

・新築された住宅の居住部分の割合が当該家屋の1/2以上

・検査済証の交付を受けている

・耐震改修後の家屋の居住部分の割合が当該家屋の1/2以上

・耐震改修にかかった費用が1戸あたり50万円を超えている

・耐震基準に適合した工事である、という証明書を受けている

といった要件を満たす必要があります。

▶ 耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(23 区内):東京都主税局

◼ まずは住宅診断を!

地震大国日本にクラス以上、避けては通れない『地震』問題。地震が起きてから慌てるのではなく、安心して暮らし続けることができるよう事前に対処しておきましょう。

リズムでは、将来を見据えた耐震補強、資産価値強化などを目的とした住宅診断を行っています。耐震だけでなく、家全体の健康診断を一度確認しておきたい、という場合はお気軽にお問い合わせください。診断結果を元に、必要なアフターケアをさせていただきます。