【令和2年】リフォーム減税のポイントと利用方法

リフォームには多額の費用がかかるため、取り掛かること自体ネックに感じる…という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな時に、ぜひ活用していただきたいのが『リフォームの支援制度』です。

それぞれ、利用条件などはありますが、広範囲にわたるリフォーム支援制度が実は充実しています。

今回は、リフォーム支援制度についてまとめました。特に減税制度について、詳しくまとめています。これからのリフォームにご活用ください。

◼リフォームの支援制度

リフォームの支援制度は、『減税制度』『補助制度』『融資制度』の大きく3つに分けられます。

① 減税制度

詳細は後述しています

② 補助制度

令和元年現在、8つのリフォーム補助制度があります。

⒈次世代ポイント制度

消費税引き上げに伴い、新しくつくられた補助制度です。消費税10%で、住宅の性能を向上させるための改修リフォームを行う場合、様々な商品と交換できるポイントが発行されます。

⒉長期優良住宅化リフォーム推進事業

質の高い住宅の形成と、子育てしやすい環境の整備を図るために複数世帯の同居が実現するリフォームを行う場合、国が費用の一部について支援する補助制度です。住宅の長寿命化や三世代同居がこれに当たります。

⒊高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業

15%以上の省エネ効果が見込まれる高性能建材を用いた、住宅の断熱リフォームを支援する制度です。改修工事の一部経費に、補助金が交付されます。

⒋地域型住宅グリーン化事業

木造住宅の生産体制強化、環境負荷低減などのために、省エネルギー性能に優れた木造じゅうたくや建築物の整備を支援する制度です。主に木材関連事業者、流通事業者、 建築士事務所、工務店などが対象です。

⒌次世代省エネ建材支援事業

短い工期で施工できる、高性能断熱パネルや潜熱蓄熱建材、調湿建材といった付加価値を併せ持つ省エネ建材で断熱リフォームを行った際に利用出来る制度です。対象となる工事に必要な経費の一部が補助されます。

⒍介護保険法に基づく住宅改修費の支給

『要支援』『要介護』の認定を受けた方の住宅を改修する場合、所得に応じて最大20万円(1〜3割自己負担)まで支給される補助制度です。

⒎災害時に活用可能な家庭用蓄電システム導入促進事業補助金

災害時に停電が発生した場合に備え、エネルギー供給源の分散化を実現するための制度です。一定条件を満たした、家庭用蓄電システム及びHEMS機器の導入に必要な経費の一部が補助されます。

⒏住宅・建築物安全ストック形成事業

地震の際、住宅や建物の倒壊による被害を軽減するために行う、耐震診断や耐震改修のための補助制度です。 *補助対象や補助要件は市町村によって異なります。

③ 融資制度

令和元年現在、2つのリフォーム融資制度があります。

⒈住宅金融支援機構フラット35

借入段階で、返済終了までの金利が確定する住宅ローンです。フラット35(リフォーム一体型)、フラット35(リノベ)に大きく分けられます。

⒉住宅金融支援機構リフォーム融資

満60歳以上の方が耐震改修工事や部分的なバリアフリー工事を行う場合に利用出来る融資です。 毎月の支払いは利息のみとし、借入金の元金は申込人全員が亡くなった時、相続人が自己資金による一括返済、融資住宅や敷地の売却などによって返済します。

◼減税制度の優遇措置

減税制度で受けられる優遇措置、控除を見てみましょう。

固定資産税減額

固定資産税は、所有する土地や建物などの固定資産に課せられる地方税のことで、1/1時点の評価額に応じて課されます。 バリアフリー、耐震、省エネ、長期優良住宅化リフォームを行った場合、市町村に申請手続きをすることで固定資産税の減額を受けられます。

所得税控除

所得税とは、1/1から12/31までの1年間に生じた、個人の所得に課せられる税金の事です。要件を満たすリフォームを行い、確定申告を行うことで、控除を受けることができます。

投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税という3種類の制度を利用でき、減税対象はバリアフリー、耐震、省エネ、長期優良住宅化リフォーム、同居対応などがあたります。

登録免許税特例措置

登録免許税とは、登記等に課される税金のことです。一定の質の向上を図るための増改築工事を行った住宅を取得し、居住して1年以内に登記を受けた場合、家屋の所有権の移転登記に必要な登録免許税の税率が0.1%になります。

贈与税非課税措置

贈与税とは、個人が受け取った贈与に応じて課される税金のことです。親や祖父母から住宅取得資金を受け取った際、贈与を受けた年の1月 1日時点で満20歳以上だった場合に一定額の贈与税が非課税になります。

不動産取得税軽減措置

不動産取得税とは、不動産を取得した際に課される税金のことです。中古住宅を取得する際、適応条件を満たすリフォームを行った場合に不動産取得税の軽減措置を受けることができます。

◼減税制度の利用方法

- ① 資金計画

- まずはリフォームの資金計画を立てましょう。

- ② リフォーム減税制度の確認

- 計画しているリフォーム内容が、減税制度の要件に当てはまるかを確認します。リフォーム業者にもきちんと確認を取るようにしましょう。

- ③ 申請書類の準備

- 申請の手順や期日を確認し、申請書類を準備しましょう。

- ④ 契約書類・契約内容の確認

- 必要な書類を確認し、保管しておきましょう。

- ⑤ 各種証明書の作成

- 減税制度を利用するためには、証明書を準備する必要があります。

・建築士事務所登録をしている建築士事務所に属する建築士

・指定確認検査機関

・登録住宅性能評価機関

・住宅瑕疵担保責任保険法人

・地方公共団体(耐震リフォームのみ)いずれかに依頼し、証明書を発行しましょう。

- ⑥ 税務署や市町村に申請

- 必要書類を揃えて、税務署や市町村に提出します。

わからない部分に関しては、税務署や市町村に問い合わせることをお勧めします。

◼リフォーム減税制度は賢く活用!

リフォームの減税制度は数が多く、実際に始めようとしているリフォームにどの減税制度が利用出来るかわからない…という方も多いでしょう。対象期間、対象工事、提出書類などそれぞれ異なりますので、あらかじめ確認しておくことが大切です。

こちらに詳しく記載されてるので、こちらも合わせてご確認ください。

http://www.j-reform.com/

一般社団法人住宅リフォーム推進協議会

これからリフォームを始めたい、まずは見積もりを取りたい、という方は、お気軽にリズムにお問い合わせください。

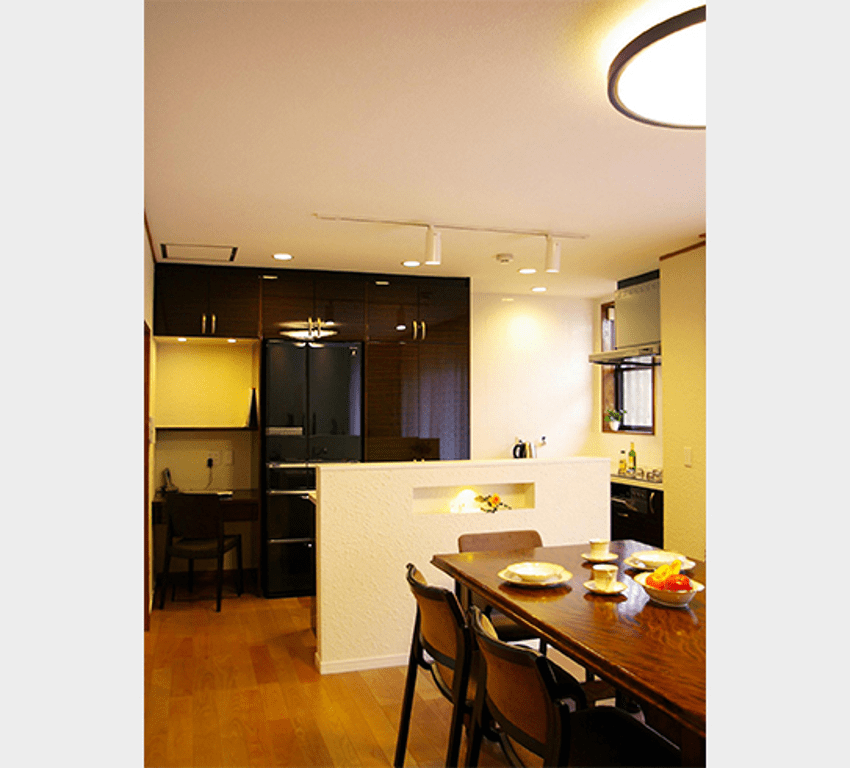

女性プランナーがお客様のご希望や今後のライフスタイルを踏まえ、女性目線に立った最適なプランのご提案をさせていただきます。ご予算に合わせて2~3プランご提案しますので、その中からお選びいただくことができます。

いつでもお気軽に、お問い合わせください。